————雷石普法 丨 股权转让中的“阴阳合同”,效力应如何认定?————

更新日期:2021-10-13

来源:雷石律师事务所

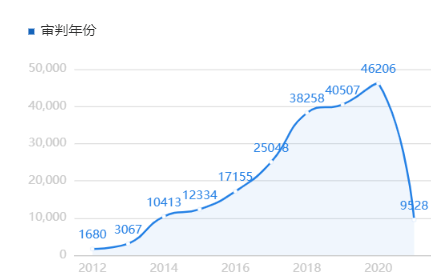

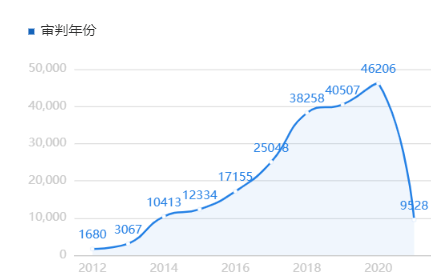

当前的社会商事实践中,股权转让是一种常见的商事交易模式,通过对裁判文书网历年来关于股权转让纠纷案件的统计,我们可以发现,股权转让纠纷案件数量历年来呈现明显上涨趋势。

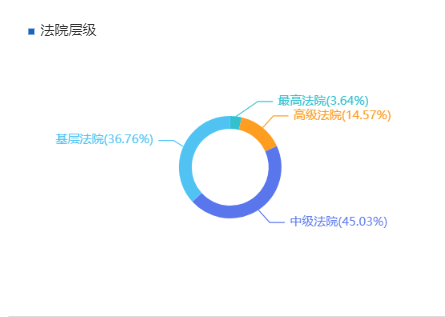

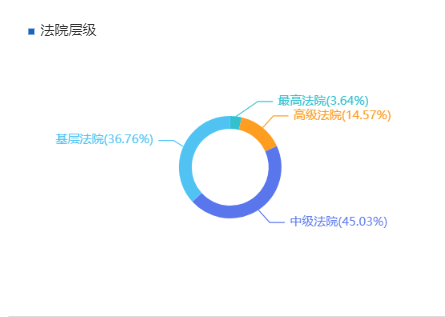

股权交易双方或许出于减少税款、阻却其他有限责任公司股东行使优先购买权、易于取得审批机关批准等原因,会采取签署两份或以上的股权转让合同形式,两份合同之间个别条款(经常表现为价格条款)存在差异,以此达到其目的。其中,记载双方真实交易条件并作为双方履约依据的合同一般称为“阴合同”;另一份主要用作给有关行政机关进行备案或作为缴纳税款等依据的一般称为“阳合同。针对股权转让中“阴阳合同”的相关案件,经统计发现,案件量并不多,但是,案件多为重大复杂案件,一般初审法院即为中院,这也足以证明该类案件标的额之大和案情的复杂程度。

2007年12月26日,永昌公司与博峰公司签订《整体收购博峰公司协议》约定,永昌公司以总价款7000万元收购博峰公司及其名下的小中甸镇和平铁矿100%矿权。

2008年1月15日,博峰公司股东林毅、程启开、拉茸春平作为甲方、永昌公司作为乙方签订《股权转让协议》,约定甲方以总价1000万元向乙方转让其在博峰公司持有的100%的股份。

协议签订后,永昌公司支付了7000万元转让款,双方已办理了100%的股权变更登记手续,将博峰公司的股东由林毅、程启开、拉茸春平变更为永昌公司。双方均认可实际履行的转让款为《整体收购博峰公司协议》所约定的7000万元,但办理相关手续时系按照《股权转让协议》中载明的1000万元,少缴了其余6000万元部分的税款。

永昌公司向云南高院提起诉讼,主张双方所签订的协议中存在违反国家法律规定的条款,其内容已损害了国家利益,请求:确认《整体收购博峰公司协议》及其相关补充协议无效;林毅等连带返还永昌公司7000万元,并承担银行贷款利息及实际费用支出2000万元。

上述案例中,当事人签订了两份价格条款差异较大的股权转让合同,并以价格较低的合同向有关部门申报纳税,主观上显然存在降低交易税费的目的。对于该行为的规制,可以看看当前已实施的《民法典》的有关规定。

第一百四十六条第一款:行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

第一百五十三条:违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

第一百五十四条:行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

在司法实践中,裁判机构对股权转让“阴阳合同”的效力认定并没有完全的统一,尤其对于“阴合同”,并非一概而论,而是以股东的真实意思表示作为认定合同效力的基础,结合个案的具体情况,金额差异、交易双方的真实目的等因素来综合进行判定。

在(2017)最高法民终414号案中,法院认为:半山半岛公司、闫琦、鹿回头公司虽主张以在内地、香港签订两份合同的方式进行交易,有逃税的故意,构成以合法形式掩盖非法目的情形,本案证据不能证实双方有逃税的合意,并致使交易产生了逃税的结果。本案并不存在半山半岛公司、闫琦、鹿回头公司主张的影响合同效力的法定情形,相关合同均为有效。

在(2016)最高法民终字7号案中,法院认为:朱鹏杰与高枫、唐恭馀分别签订的用于工商登记机关备案登记的《股权转让协议》中,将股权转让价款约定为66万元和33万元,掩盖了双方股权交易价格实际为2800万元的真实情况,该《股权转让协议》与《股权转让补充合同》构成“阴阳合同”的关系,依法应当认定该《股权转让协议》系双方通谋实施的虚伪意思表示,为无效合同。

实践中还存在裁判机构对于两份价款不一的股权转让合同没有作出非常明确的法律评价,但会在裁决中根据双方的真实意思表示决定采信哪一份合同的约定。

事实上,原来的《合同法》对虚假意思表示的合同效力尚未明确作出规定,如在前言的最高院案例中,法院最终判定:关于当事人所签协议的性质和效力问题。从本案双方当事人签订的《整体收购博峰公司协议》、《股权转让协议》及相关补充协议内容看,双方当事人的真实意思系转让博峰公司的全部股权,永昌公司因此取得博峰公司及其全部资产的控制权。包括属于无形资产的探矿权。本院认为,股权转让均会伴随着资产控制权的主体发生变化。由于目前尚无对此类变化应办理相关审批手续的规定,因此,以转让公司及股权的方式实现企业资产转让的,不违反国家强制性规定。关于逃避税收问题。如果依照国家税收管理规定,当事人的转让行为应缴纳相关税费而未缴纳,其属于行政处罚调整的范围,并不导致转让协议的无效。故一审判决认定双方当事人签订的《整体收购博峰公司协议》、《股权转让协议》及相关补充协议有效是正确的。永昌公司该项上诉请求法律依据不足,不予支持。

最高院在上述案例的观点有其合理之处,能够较为有利地保护了交易安全,同时由于“法不溯及既往”原则,该案其时所适用的仍是《合同法》的规定。但在其后先后公布实施的《民法总则》以及《民法典》第一百四十六条的第一款,法律规定有了相应的变化,其规定:“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。”在上述法律施行后,虚假意思表示的行为是否无效属于法律的适用问题,一般而言,上述规定的效力应优先于原《合同法》总则中有关合同效力认定的规定,裁判机构也陆续采用了上述规定处理,裁判观点也慢慢地有了不同的转变。

原文始发于微信公众号(北京雷石律师事务所):雷石普法 丨 股权转让中的“阴阳合同”,效力应如何认定?